Chancen und Risiken der Chemotherapie:

Was Krebspatienten wissen sollten

Chemotherapie unter der Lupe

„Chemotherapie“, herrje. Dieses Wort wird sofort in Verbindung gebracht mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium und dessen massiver Behandlung. Weitere naheliegende Verknüpfungen betreffen häufig Haarausfall und andere heftige Nebenwirkungen. Was ist wirklich dran an dieser Therapie, wie wirkt sie, wann wird diese Behandlung eingesetzt, gibt es Alternativen und was sind die Risiken? Was sind letztlich die wichtigen Informationen für Patienten und Angehörige, die wirklich weiterhelfen?

In diesem Blogpost gehe ich diesen Fragen auf den Grund und werfe zudem auch einen kritischen Blick auf diese verbreitete Behandlungsmethode. Ich greife dabei auf intensive Literaturstudien und meine eigenen wechselhaften Erfahrungen mit der Chemotherapie zurück.

Inhalt

- Chemotherapie – Was ist das?

- Krebs und Chemotherapie – die Schlacht auf Zellebene

- Die Nebenwirkungen der Chemotherapie – auch gesunde Zellen werden getötet

- Langzeitnebenwirkungen von Chemotherapien

- Sekundärmalignome – die zweite böse Welle

- Chemotherapie – eine kritische Betrachtung

- Chemotherapie – Mein Fazit, Vor- und Nachteile und was Du wissen solltest

Chemotherapie – Was ist das?

Chemotherapie ist zunächst einmal eine Behandlung mit Medikamenten, den sogenannten Zytostatika (s. Info-Block), zur Bekämpfung von Krebs. Die medikamentöse Behandlung zielt primär darauf ab, den Stoffwechsel und die Teilung von Krebszellen zu blockieren, um sie dadurch zum Absterben zu bringen. Der Großteil der chemotherapeutischen Behandlungen wird als intravenöse Infusion verabreicht. Es können auch Tabletten sowie auch eine Kombination mit Tabletten bzw. Infusion und einer Bestrahlung zum Einsatz kommen.

Die Zielsetzungen der Chemotherapie hängen von dem vorgesehenen Zweck ab:

Kurative Zielsetzung: Erhöhung der Chance einer andauernden Heilung mit den beiden nachfolgenden Einsatzvarianten.

Man spricht von einer neoadjuvanten Chemotherapie (auch präoperative Chemotherapie) wenn die Behandlung VOR einer folgenden Tumoroperation erfolgt. Hierdurch soll häufig der Tumor verkleinert und besser operabel gemacht werden und auch eine unerwünschte Streuung frühzeitig verhindert werden. Manchmal werden hierdurch sogar zunächst inoperable Tumore operabel.

Bei der Behandlung im Nachgang NACH einer Tumoroperation (adjuvante oder auch postoperative Chemotherapie) ist die Zielsetzung die Abtötung von Krebszellen, die nach der Operation eventuell noch im Körper vorhanden aber mit den üblichen Diagnoseverfahren nicht nachweisbar sind. Diese Variante kann bei Krebsarten oder auch Krebsstadien zum Einsatz kommen, die mit einem hohen Risiko für einen Tumorrückfall verbunden sind, wie z. B. Dickdarmkrebs.

Palliative Zielsetzung: Eine realistische, dauerhafte Heilung wird nicht mehr als möglich angesehen (das ist so bitter!). Hier geht es nur noch darum, das Leben des Betroffenen zu verlängern.

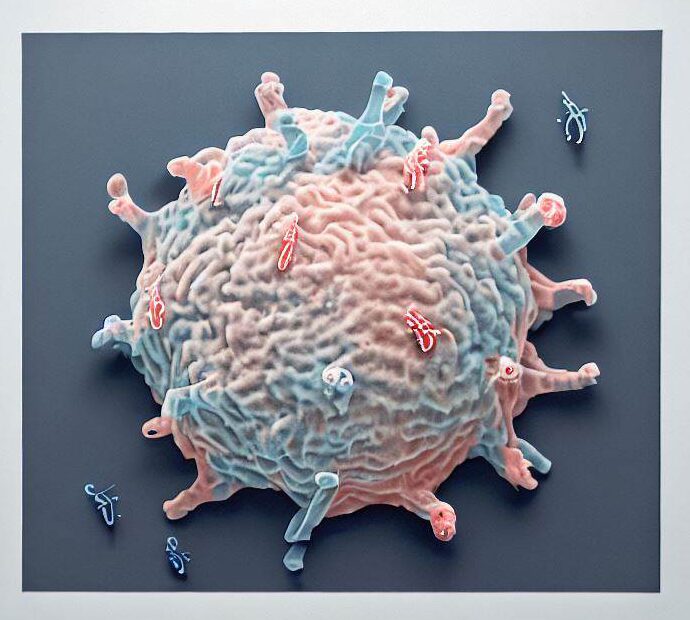

Krebs und Chemotherapie – die Schlacht auf Zellebene

Die im Rahmen der Chemotherapie verwendeten sogenannten Zytostatika (siehe Info-Box) hemmen das Wachstum von Zellen oder töten sie ab. Im Wesentlichen werden die Stoffwechselvorgänge auf Zellebene gestört, die im Zusammenhang mit der Zellteilung oder dem Zellwachstum stehen. Häufig beruht der Effekt auf einer Schädigung der DNA (siehe Info-Box) in den Tumorzellen oder einer Behinderung der Ausbildung des sogenannten Spindelapparates der Tumorzelle (siehe Infobox). Weitere vertiefende Informationen zu der Wirkung von Zytostatika gibt u. a. der DocCheck.

Zur Gruppe der Zytostatika zählen verschiedenste Substanzen mit einer chemisch sehr unterschiedlichen Struktur und Wirkungsweise. Einen guten Überblick über die verschiedenen Wirkstoffe gibt die sogenannte Gelbe Liste. Diese Liste war auch mein Favorit, als ich für die bei mir eingesetzten beiden Wirkstoffe genauere Informationen benötigte.

Die Nebenwirkungen der Chemotherapie – auch gesunde Zellen werden getötet

Leider gibt es im Körper neben schnell wachsenden Tumorzellen auch schnell wachsende gesunde Zellen u. a. in den Haaren, dem Knochenmark und den Schleimhäuten. Diese gesunden Zellen geraten ebenfalls in den Fokus der Zytostatika. Denn Zytostatika können nicht unterscheiden, ob es sich bei der vorgefundenen Zelle um eine sich schnell teilende Tumorzelle oder z. B. um eine schnell wachsende Haarzelle handelt. Aus diesem Grund kommt es durch Zytostatika zu „Kollateralschäden“ für schnell wachsende gesunde Zellen. Die Nebenwirkungen können mehr oder weniger heftig sein, je nach Wirkstoff, Dosierung, Zustand des Patienten und seiner individuellen Empfindlichkeit gegen den Wirkstoff.

Häufig genannte Nebenwirkungen sind u. a.:

- Übelkeit mit Steigerung bis zum Erbrechen,

- Haarausfall,

- Infektanfälligkeit,

- Müdigkeit (v. a. aufgrund von Blutarmut),

- Erschöpfung,

- Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust,

- Nervenschäden vorzugsweise im peripheren Nervensystem (Chemotherapie induzierte Polyneuropathie),

- Fruchtschädigung bei Schwangeren,

- Erhöhtes Risiko der Unfruchtbarkeit.

Letztlich kann der Patient davon ausgehen, dass sich, in Abhängigkeit von der persönlichen Widerstandsfähigkeit und eingesetzten Dosis, insbesondere sein Verdauungssystem (Durchfall, Übelkeit, Erbechen, Magen-/Darmreizungen) und sein Blutbild (Blutarmut) verschlechtern werden. Weiter ist bei einer Vielzahl von Chemo-Medikamenten mit Haarausfall zu rechnen. Mögliche, jedoch massive Nebenwirkungen können das Herz und die Fruchtbarkeit betreffen. Auch können die Medikamente ggf. krebserregend wirken (s. a. Kapitel „Die dunkle Seite“ und „Langzeitfolgen“ weiter unten).

Wenn es um die Nebenwirkungen der Chemotherapie geht, kommt natürlich folgende Frage auf: Was kann ich gegen die Nebenwirkungen tun? Hierzu habe ich die wesentlichen Tipps kurz und knapp im Blogartikel Nebenwirkungen der Chemotherapie: Was hilft? zusammengestellt. Eine detaillierte Sammlung an Maßnahmen, die mir geholfen haben, findest Du im Blogartikel Die Chemotherapie überstehen: Mein Werkzeugkoffer.

In den meisten Fällen sind die Nebenwirkungen vorübergehend und auf wenige Wochen nach der Therapie beschränkt. Allerdings kommen auch in seltenen bis sehr seltenen Fällen Schädigungen im Nachgang zur Chemotherapie vor, sogenannte Langzeitfolgen in den ersten 5 Jahren und Spätfolgen im darauffolgenden Zeitraum. Die Langzeitfolgen können vorübergehend oder sogar dauerhaft sein. Langzeit- und Spätfolgen nach einer Chemotherapie sind ein interessanter Aspekt, der gerne einmal untergeht oder auch unterschätzt wird. Im folgenden Kapitel habe ich hierzu einige Informationen zusammengestellt.

Langzeitnebenwirkungen von Chemotherapien

Die Datenlage hierzu ist schwierig. Es existieren wenige Studien zu Langzeit- und Spätfolgen (im Folgenden unter „Langzeitfolgen“ zusammengefasst) bei nahezu unübersichtlicher Ausgangslage (jeder Patient ist verschieden, es gibt etwa 300 unterschiedliche Krebsarten und diverse Therapiemöglichkeiten). Bei meinen Recherchen bin ich auf einen interessanten Vortrag von Dr. Hannes Kroenlein an der Charite Berlin aus 2017 gestoßen, der die Informationslage sehr schön zusammenfasst. Bezogen auf eine Chemotherapie werden darin die nachfolgend gelisteten möglichen Langzeittherapiefolgen genannt. Die Betonung liegt auf „möglichen“ Therapiefolgen. Heißt, es kann dazu kommen, muss aber nicht.

Körperliche Langzeitfolgen:

- Sekundäre Tumorbildung

- Herz-Kreislauferkrankungen (Kardiotoxizität)

- Krankhafte Veränderungen des Zentralnervensystems

- Neuropathien

- Schwindel

- Gehirnschädigungen

- Tremor

- Demenz

- Rückenmarkschädigung

- Muskelkrämpfe

Psychosoziale Langzeitfolgen:

- Abgeschlagenheit (Fatigue)

- Schlafstörungen

- Kognitive Funktionseinschränkungen

- Einschränkungen des Körperbilds

- Einschränkungen der Sexualität

- Unfruchtbarkeit

- Depressivität

Das ist insgesamt eine beunruhigend lange Liste möglicher, unter Umständen schwerwiegender Folgen, die irgendwann einmal eintreten können. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Langzeitfolgen ist aufgrund der unsicheren Datenlage quasi nicht bewertbar aufgrund der Vielzahl der möglichen nachfolgend zusammengetragenen Fälle:

Patient:

- Vorbelastung

- Alter

- Gesundheitlicher Zustand

- Empfindlichkeit gegen bestimmte Substanzen

- Allergien

Tumor:

- Es existieren rund 300 verschiedene Krebsarten

Zytostatika:

- Mehrere dutzend Wirkstoffe sind in Verwendung und es kommen laufend weitere hinzu.

- Die Zytostatika werden zunehmend häufig in Wirkstoffkombinationen verabreicht, so dass sich sehr viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Nach allem, was ich in Bezug auf Langzeitfolgen in Folge einer Chemotherapie gelesen habe, nehme ich dieses Risiko ernst. Es müssen keine Langzeitfolgen eintreten, das Risiko ist jedoch im Vergleich zu Menschen ohne vorige Therapie schlichtweg substantiell höher. Meine Empfehlung zum Umgang mit möglichen Langzeitfolgen nach Abschluss der Chemotherapie sind folgende:

- An erster Stelle steht eine regelmäßige ärztliche Nachsorge.

- An zweiter Stelle steht die nicht nachlassende Aufmerksamkeit für den eigenen Körper und vor allem für auffällige Veränderungen.

Bedenke, dass die Taktung der Nachsorgetermine mit zunehmendem Abstand zur Chemotherapie bzw. Operation deutlich weitständiger wird. So gehen die Untersuchungsintervalle von den zunächst nach der Chemotherapie und Operation üblichen drei Monaten auf Intervalle von einem Jahr und später mehrere Jahre über. Das mag für die Diagnose von Rezidiven (gleicher wiederkehrender Tumor, siehe nächstes Kapitel) ausreichend sein. Für die Entdeckung der nachfolgend beschriebenen Sekundärtumore (anderer, neuer Tumor) schätze ich mehrjährige Nachsorgeintervalle als heikel ein, da sich das Risiko dafür mit dem zeitlichen Abstand zur Chemotherapie vergrößert (siehe Kapitel „Sekundärmalignome – die zweite böse Welle“). Für das Aufdecken von anderen späten Nebenwirkungen der Chemotherapie kann ich die Untersuchungsintervalle schlichtweg nicht einschätzen. Allerdings ist hier eher auch Dein Hausarzt gefragt, bei dem man mit unerwarteten Auffälligkeiten vorstellig werden sollte. Im Grunde bist Du damit in der Pflicht und Verantwortung in Deinen Körper hineinzuhorchen und aufmerksam für Veränderungen zu bleiben. Sollten sich zwischen den Nachsorgeuntersuchungen ungewöhnliche Beschwerden einstellen oder auch körperliche Auffälligkeiten bemerkt werden (z. B. Blut im Urin), kann ich mir folgende Vorgehensweise gut vorstellen:

Nebenwirkungen durch Chemotherapie

Ich für meinen Teil werde zusehen, dass ich mich an diese Punkte halte. Ich möchte nicht noch einmal in die üble Situation kommen, quasi eindeutige Anzeichen für eine Krankheit zu verschlafen. In meinem Fall einen soliden, aggressiven Blasentumor. Das ist mir bei meinem ersten und hoffentlich letzten Tumor passiert und soll sich auf keinen Fall wiederholen.

Sekundärmalignome – die zweite böse Welle

Abschließend zum Thema Langzeitfolgen noch ein paar Gedanken zu dem Risiko, an einem durch die Chemotherapie ausgelösten Tumor, dem sogenannten Rezidiv oder Sekundärmalignom, möglicherweise erst viele Jahre nach der Chemotherapie zu erkranken. Diese Aussicht schwebt wie ein Damoklesschwert über der Behandlungsform Chemotherapie und ist immer wieder zu finden, in Foren, in der Presse und in der Literatur.

Es gibt hierzu eine Daumenregel (u. a. in KROENLEIN, 2017): Die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs einer behandelten Tumorerkrankung sinkt, je mehr Zeit vergangen ist. D. h., wenn z. B. ein Darmkrebs 5 Jahre nach der Chemotherapie nicht wieder auftritt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieser Tumor wieder nachwächst. Leider steigt jedoch das Risiko an einer durch die Therapie ausgelösten neuen Tumorerkrankung (andere Tumorart in anderen Körperteilen, Sekundärmalignom) zu erkranken mit der Zeit die vergeht. D. h., je länger die Chemotherapie zurück liegt, desto größer ist die Eintrittswahrscheinlichkeit an einem anderen Tumor zu erkranken.

Die wenigen Studien zu Langzeit- und Spätfolgen der Chemotherapie sind nicht gerade ermutigend. Zusammenfassend kann man daraus ableiten, dass der Körper durch die Therapie gegenüber weiteren Krebsbildungen mit nicht gerade kleiner Wahrscheinlichkeit sensibilisiert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist vor allem abhängig vom eingesetzten Wirkstoff und dessen Dosis sowie der behandelten Krebsart. Im Vergleich zu Menschen ohne Chemotherapie wird der therapierte Körper empfänglicher für Zellen, die aus der Richtung schlagen. Die Gründe hierfür sind ausgesprochen komplex und bis heute wissenschaftlich nicht vollständig durchdrungen.

Was hilft nun in Bezug auf verzögert zuschlagende Tumore nach einer Chemotherapie? Letztlich Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit für anstehende Nachsorgetermine, Aufmerksamkeit für den eigenen Körper und seine Reaktionen. Ich habe im Kapitel zuvor eine Checkliste für Deine Risikobewältigung nach der Chemotherapie gelistet. Diese Checkliste gilt natürlich auch für Rezidive und Sekundärtumore.

Aus eigener übler Erfahrung kann ich jedenfalls nur empfehlen, weder Nachsorgetermine noch körperliche Warnsignale zu verschlafen, denn u. U. kann jede Woche der frühen Erkennung eines Tumors lebensrettend sein. Besonders bedenklich sind Krebsarten, die sich in keinster Weise durch körperliche Befindlichkeiten auszeichnen. Der ganz weit oben in der Häufigkeitsskala bei Männern rankende Nierentumor ist ein typischer Vertreter dieser heimtückischen Sorte. Nierentumore werden heutzutage quasi ausschließlich zufällig im Rahmen ärztlicher Untersuchungen (Ultraschall, CT, MRT) mit eigentlich anderer Zielstellung entdeckt. Wenn Deine Krankenversicherung mitmacht, verkürze besser die Nachsorgeintervalle aus eigenem, bestem Interesse.

Letztlich muss man sich als Therapiepatient grundsätzlich immer klarmachen, dass man nach abgeschlossener Therapie so oder so von einem erhöhten Krebsrisiko ausgehen muss.

Also, hier noch einmal mein Appell: Aufmerksam bleiben und Nachsorgetermine einhalten oder, wenn möglich, verdichten.

Chemotherapie – eine kritische Betrachtung

Vorab: Ich bin Naturwissenschaftler (Geologe), aber kein Mediziner. Nachfolgende kritische Bemerkungen beruhen allein auf meinen Rechercheergebnissen, meinen eigenen Erfahrungen und meinen daraus gezogenen Schlüssen. Also bitte in diesem Sinne verstehen. Ein operierender Chefarzt, ein Mediziner aus der pharmazeutischen Forschung oder auch ein praktizierender Facharzt wird möglicherweise eine andere Meinung vertreten. Nun ja, jedem das seine. Dies hier sind meine Gedanken zur Chemotherapie.

Die helle Seite der Therapie

Was mir besonders an der Chemotherapie gefällt, ist die oftmals raffinierte Wirkungsweise der Zytostatika. So wird das u. a. bei bösartigem Hodenkrebs und auch bei meinem Blasenkrebs eingesetzte Cisplatin erst nach Erreichen der Tumorzelle aktiviert. Hier wird das Chloratom im Cisplatin durch Wassermoleküle der Zelle verdrängt. Damit wird ein starkes Elektrophil (in diesem Fall positiv geladener Cisplatin-Komplex) gebildet. Das aufgeladene Cisplatin bindet nun an das reaktive Zentrum von Purinresten an den Nukleinsäuren der Tumorzelle, führt hierdurch zu einer kritischen Vernetzung der DNA und macht diese damit funktionsunfähig. Die Zellteilung der betroffenen Tumorzelle wird blockiert und schließlich der Zelltod ausgelöst.

Capecitabin als ein unter anderem bei Brustkrebs eingesetztes Zytostatika ist ein anderes faszinierendes Beispiel. Es wird in der Tumorzelle in zwei toxische Substanzen umgewandelt, das FdUMP und das FUTP. Der erste der beiden Wirkstoffe hemmt die DNA-Synthese der Tumorzell-DNA und damit deren Zellteilung. Das Zweite schleicht sich bei der RNA- LINK Synthese der Tumorzelle in dessen RNA ein und führt zu kritischen Stoffwechselfehlern in der Tumorzelle und in Folge davon deren Ableben.

Was mir auch gefällt, ist die hohe Wirksamkeit der Chemotherapie. Sicherlich nicht in jedem Fall, aber offensichtlich doch in so hohen Fallzahlen, dass der jeweils eingesetzte Wirkstoff die nicht gerade geringen Hürden der europäischen und nationalen Arzneimittelzulassung für Zytostatika bewältigt hat. Letztlich kann man davon ausgehen, dass richtig eingesetzte Zytostatika in den meisten Fällen schlagkräftige Krebskiller sind. Genau so etwas ist dann brauchbar, wenn es bei einem kurativen Ansatz darum geht, den Krebs vor Operationen (neoadjuvant) möglichst schnell und weitgehend klein zu kriegen oder nach Operationen (adjuvant) Krebsreste möglichst umfassend und nachhaltig auszumerzen.

Die dunkle Seite

Was mir weniger gefällt ist der Umstand, dass die Zytostatika, insbesondere bei massiv ausgebildeten Tumoren, u. U. gar nicht bis zu den inneren Tumorzellen vordringen können und nur die Tumorzellen im äußeren Randbereich erreichen. Gründe hierfür können eine eingeschränkte Blutversorgung des Tumors durch fehlende Blutgefäße und damit fehlende Transportwege, die Belegung mit Oberflächenadhäsionsmolekülen als Abwehrreaktion des Tumors oder auch das „Auspumpen“ der Zytostatika aus der Tumorzelle über Transportproteine sein.

Auch ist davon auszugehen, dass ein Tumor immer aus heterogenen Zellen mit mehr oder weniger ausgeprägten Zellmutationen und damit Angriffspunkten für Zytostatika aufgebaut ist. So ist zu erwarten, dass sensible Tumorzellen weitgehend eliminiert werden und mutierte, resistente Tumorzellen übrig bleiben. Diverse wissenschaftlichen Studien (Auszug in „Quellen“) belegen dies. Insofern wäre es verwunderlich, wenn eine Chemotherapie zu einer vollständigen Tumorrückbildung führen würde. Im Übrigen wird in der medizinischen Literatur vielfach darauf hingewiesen, dass die nach einer Chemotherapie verbleibenden Tumorzellen in erhöhtem Maße resistent sind und auch deren Aggressivität zunehmen kann (Auszug in „Quellen“). Vor dem Hintergrund des zuvor Gesagten erscheint mir dies logisch, denn nur die sensiblen Tumorzellen werden durch die Chemotherapie eliminiert. Ein wiederholter Einsatz gleicher Wirkstoffe kann deshalb auch kaum erfolgversprechend sein.

Kritisch erachte ich auch die Fokussierung der Zytostatika auf Tumorzellen in der Wachstumsphase. Nach allem was ich dazu gelesen habe, ist davon auszugehen, dass Tumore nicht mit dauerhaft erhöhter Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum erfolgt eher in Schüben und ist zudem auch nicht gleichmäßig innerhalb von Tumoren ausgebildet. So kann es also sein, dass die Chemotherapie möglicherweise in Stillstandphasen zum Einsatz kommt oder „schlafende“ Tumorzellen komplett übersieht. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum die Therapie immer in mehreren Zyklen durchgeführt und damit die Chance erhöht wird, möglichst viele Tumorzellen im Wachstumsprozess zu erreichen. Die Fokussierung der Therapie auf primär wachsende Tumorzellen führt jedoch letztlich dazu, dass eine 100-prozentige Wirkung niemals erwartet werden kann, da auch in mehrstufigen Therapiesequenzen niemals sämtliche Tumorzellen im Wachstumsprozess erreicht werden können.

Außerdem ist die Entstehung von Krebs immer noch nicht vollständig geklärt. Sofern das sogenannte „Krebsstammzellen-Modell“ zutrifft, steht die grundsätzliche Wirksamkeit der Chemotherapie in Frage. Das Modell geht davon aus, dass die Erzeugung der unterschiedlichen Krebszellen in einem Tumor auf Krebsstammzellen zurückgeht. Diese nicht spezialisierten Stammzellen können im Unterschied zu normalen Tumorzellen unbegrenzt neue spezialisierte Tumorzellen bilden, wachsen dabei jedoch nur mit einer geringen Rate an. Damit sind Stammzellen kein Ziel der Zytostatika, da diese Medikamente lediglich auf schnell wachsende Zellen wirken.

Und dann sind da noch die lästigen Nebenwirkungen. So lange die Nebenwirkungen nach überschaubarer Zeit zurückgehen, ist das eine mehr oder weniger belastende und nervige aber vorübergehende Episode. Mit geeigneten Routinen, Hilfsmitteln und Disziplin lässt sich dagegenhalten und das Ausmaß und die Dauer der Nebenwirkungen verringern (siehe auch Blogartikel Nebenwirkungen der Chemotherapie: Was hilft? und Die Chemotherapie überstehen: Mein Werkzeugkoffer). Dies gilt bei halbwegs passablem Ausgangszustand. Wenn die Gesundheit bereits im Keller ist, sollte jedoch immer mit den behandelnden Ärzten abgewogen werden, ob eine Hochdosis-Therapie überhaupt in Frage kommt oder ob nicht besser eine verkürzte oder Niedrigdosis-Therapie angezeigt wäre.

Schlussendlich wird in der wissenschaftlichen Literatur umfangreich über die sogenannte Multi-Drug-Resistance (MDR) berichtet (u. a. BUKOWSKI et al, 2020; VASAN et al., 2019; WANG et al., 2019). Auf Deutsch am besten mit Chemo-Resistenz übersetzt, also die Resistenz gegenüber Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen bei der Chemotherapie. Demnach sind Resistenzen gegen die eingesetzten Chemotherapeutika die Ursache für über 90 % der Todesfälle bei Krebspatienten bei medikamentöser Behandlung (BUKOWSKI et al, 2020). Als Ursachen für Resistenzen werden Kombinationen mehrerer molekularer Mechanismen genannt. Dies umfasst die verminderte Aufnahme in die Tumorzelle, das vermehrte Ausschleusen aus der Tumorzelle sowie molekulare Veränderungen der Tumorzellen selbst, die die zytotoxischen Effekte der Chemotherapeutika abschwächen oder deren Wirkung tolerieren (u. a. VASAN et al., 2019).

So entwickeln z. B. mehr als 80 % der Patientinnen bei dem weit verbreiteten Ovarialkrebs nach der Chemotherapie mit plantinhaltigen Medikamenten innerhalb kurzer Zeit ein Rezidiv (BADMANN, 2023). Die Situation ist für die meisten Krebsarten nicht ganz so dramatisch, jedoch sind Resistenzen und damit dann auch Rezidive oder auch Sekundärtumore bei der Chemotherapie offensichtlich für eine Vielzahl von Krebsarten eher der Normalfall als die Ausnahme. Das ist wirklich ernüchternd.

Einige Sorgen machen mir auch die schwierig zu bewertenden möglichen Langzeitfolgen nach einer Chemotherapie. Die wenigen vorliegenden Studien zeigen auf, dass einige Wirkstoffe teilweise erhebliche Folgerisiken nach sich ziehen können. Ich habe daraus für mich abgeleitet, dass ich die medizinische Nachsorge sehr ernst nehmen und auch bei körperlichen/gesundheitlichen Auffälligkeiten größere Aufmerksamkeit als bisher an den Tag legen werde.

Kannst Du die Nebenwirkungen meistern?

Bei den verabreichten Zytostatika handelt es sich meist um überaus toxische Substanzen, welche Zellen direkt angreifen und am Ende zu deren Zelltod führen. Die eingesetzten Mittel wirken keineswegs selektiv nur auf Tumorzellen. Nebenwirkungen an gesunden, besonders schnell wachsenden Zellen sind quasi unvermeidlich. Es kann durchaus sein, dass der Körper diese Belastung sehr gut wegsteckt und der Patient sogar ohne große Unterbrechung weiter seiner Arbeit nachkommen kann. Es kann aber auch vorkommen, dass eine Therapie aufgrund heftiger Nebenwirkungen abgebrochen werden muss.

Das Beruhigende ist, dass sich kritische Wirkungen in den meisten Fällen bereits innerhalb des ersten von meist drei bis vier Therapiezyklen herausstellen und somit frühzeitig gegengesteuert werden kann. Z. B. durch veränderte Dosierung, unterstützende Medikamente oder auch andere Wirkstoffe. Darüber hinaus gibt es einiges an Möglichkeiten, was man selber in die Hand nehmen kann, um die Chemotherapie besser zu überstehen (siehe Blogartikel Nebenwirkungen der Chemotherapie: Was hilft? und Chemotherapie und Die Chemotherapie überstehen: Mein Werkzeugkoffer).

Auf einen weiteren Punkt bin ich oben detailliert eingegangen: Die möglichen Langzeitfolgen einer Chemotherapie. Dies bleibt nach wie vor eine schlecht untersuchte Fragestellung. Langzeitfolgen müssen nicht, sie können eintreten. Klar ist, dass Therapiepatienten in den meisten Fällen wahrscheinlich von einem erhöhten Risiko für Folgeschäden, auch Jahre nach einer Therapie, ausgehen müssen. Neben diversen möglichen körperlichen Folgen wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirnschäden, Demenz, zählen auch mögliche psychosomatische Folgen wie etwa dauerhafte Abgeschlagenheit und Depressionen und leider auch ein erhöhtes Krebsrisiko dazu. Bei Deiner Einwilligung für eine Chemotherapie gehst Du also auch wissentlich dieses Risiko ein.

Ich möchte hiermit aber auch keine unberechtigten Ängste schüren. Auch wenn es wenige Studien gibt, zeichnet sich doch ab, dass lange nicht jeder Patient im Nachgang einer Chemotherapie von Langzeitfolgen betroffen ist. Die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden lag für die wenigen untersuchten Krebsarten überwiegend im unteren Prozentbereich (kleiner 10 bis 20 %, u. a. in KROENLEIN, 2017). Ich gehe davon aus, dass eine vernachlässigte medizinische Nachsorge in Kombination mit der Missachtung von körperlichen Warnsignalen zu größeren Eintrittswahrscheinlichkeiten beigetragen hat und die Fallzahlen bei deren Beachtung deutlich niedriger sein könnten.

Erfolgsaussichten und neue Therapien

Eine weitere Überlegung mag Dir bei Deiner Beurteilung der Chemotherapie helfen: Aus meiner Sicht bin ich überzeugt davon, dass die Chemotherapie im Bereich der kurativen Anwendung (kurativ im Sinne von heilungsunterstützend) ihre absolute Berechtigung hat und in sehr vielen Fällen alternativlos ist. Die Anwendungen und Wirkungen zugelassener Zytostatika sind umfangreich getestet und die Wirkstoffe als auch Kombinationen werden fortlaufend verbessert. Die Zielstellung ist im kurativen Bereich ja in der Regel eine möglichst rasche und rigorose Niederkämpfung des Tumors. Und dafür ist die Chemotherapie prädestiniert und explizit ausgelegt.

Doch wie sieht es mit den immer wieder erwähnten neuen Krebstherapien aus? Immuntherapie, Hormontherapie und sogenannte zielgerichtete Therapien? Schlagworte, die man in diesem Zusammenhang immer wieder hört sind Tumor-/Krebsimpfung, Immun-Checkpoint-Hemmer, onkolytische Masernviren oder auch CAR-T-Zellen. Dies sind v. a. Ansätze zur Verbesserung der Wirksamkeit des körpereigenen Immunsystems. Die Hormontherapie wirkt durch Hormonentzug spezifisch auf Tumorzellen und wird zur Bekämpfung von Brustkrebs eingesetzt. Zu den zielgerichteten Therapien zählen alle Behandlungen mit Medikamenten, die gezielt in das Tumorwachstum eingreifen.

Diese aufgezählten neuen Therapien werden bereits angewandt. Allerdings noch lange nicht bei allen Krebsarten. So sind diese neuen, meist individuell auf den Patienten und die jeweilige Krebsart ausgerichteten Verfahren noch vor allem auf besonders schwer behandelbare Krebsarten begrenzt (derzeit fünf zur Behandlung zugelassene Krebsarten in Deutschland) oder auch auf Krebs, der nicht auf klassische Therapien reagiert. Beispiele sind Lungenkrebs und Blutkrebs. Auch dann, wenn Patienten nicht oder kaum auf eine Chemotherapie ansprechen oder die Wirkung nur von kurzer Dauer war, können diese neuen Therapien zum Einsatz kommen.

Laut Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ liegt der Anteil der neuen Therapien in Deutschland derzeit bei etwa 30 % im Vergleich zu den klassischen Verfahren Operation, Strahlen- und Chemotherapie mit etwa 70 %.

Auch wenn diese neuen Therapien zunehmend intensiv erforscht werden, ist es nach den Aussagen führender Mediziner (u. a. Prof. Martin Reck) noch ein weiter Weg um diese Therapien für sehr viel mehr Krebsarten und Fallkonstellationen und vor allem in der kurativen (heilenden) Anwendung nutzbar zu machen. Innerhalb der nächsten Jahre ist jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass die klassischen Methoden Chemo- und Strahlentherapie durch neue Therapieverfahren abgelöst werden. Letztlich empfiehlt sich immer, sich mit dem Onkologen seines Vertrauens über Möglichkeiten neuer Therapieverfahren zu beraten.

Nüchtern betrachtet bleibt die Chemotherapie eine heute und für viele weitere Jahre wirksame Waffe gegen Krebs und wird aller Voraussicht nach auch noch in 10 und 20 Jahren eine große Bedeutung haben.

Besser doch Alternativmedizin oder Komplementärmedizin statt Chemotherapie?

Neben der Chemotherapie gibt es ergänzende Therapien aus dem Bereich der Komplementär- und auch Alternativmedizin.

Allerdings möchte ich mich nicht allein auf wenig getestete Anwendungen verlassen müssen, die vielleicht bei einer Krebsart wirken, bei der anderen jedoch nicht. Nichtsdestotrotz bin ich ein totaler Verfechter sinnvoller ergänzender Maßnahmen und kann diese nur wärmstens empfehlen (u. a. in meiner Anti-Krebs-Toolbox). Um einen ausgebufften Tumor niederzuringen, sollten meines Erachtens jedoch immer die schärfsten Waffen mit den besten Aussichten aufgefahren werden und dazu gehört im Moment jedenfalls noch die Chemotherapie in kurativer Anwendung.

Es bleibt Deine Entscheidung!

Grundsätzlich sollte sich der oder die Betroffene darüber im Klaren sein, was er mit der Zustimmung zur Therapie unterschreibt und akzeptiert. Du akzeptierst, dass Deinem Körper massive Zellgifte (je nach Wirkstoff toxisch bis sehr toxisch) über einen festgelegten Zeitraum und unter kontrollierten Bedingungen zugeführt werden. Die überaus wichtige Dosis, die Zyklen und die Dauer der Behandlung werden auf Basis klinischer Zulassungsstudien sowie praktischer Erfahrungen bestmöglich auf den Patienten (Alter, Geschlecht, Gewicht, Gesundheitszustand) angepasst. Insofern ist für diese Therapieform ein medizinisch ordentlich abgesicherter Rahmen gegeben. Am Ende ist jedoch nicht wegzudiskutieren, dass Du Deinem Körper toxische Substanzen in nicht eben geringer Dosis zuführen lässt, die den Körper nicht unbedingt vollständig wieder verlassen werden.

Chemotherapie – Mein Fazit, Vor- und Nachteile und was Du wissen solltest

Mein Fazit zu einer sinnvoll geplanten und durchgeführten Chemotherapie mit kurativer Zielsetzung, also möglichst wirksamer Heilung vor oder nach Operationen, ist positiv, trotz aller geäußerten Kritik. Verabreicht werden massive Zellgifte, die dann, wenn sie eine Tumorzelle erreichen, auch massiv wirken. Es wird quasi mit einer Schrotflinte auf den Tumor geschossen. Dort, wo die Ladung zentral trifft, wirkt sie verheerend. Leider geht ein Teil der Ladung am Ziel vorbei und auch das unbeteiligte Umfeld bekommt einige Schrotkörner ab.

Allerdings sollte man nach meiner Auffassung durch die Therapie keine 100-prozentige Tumorrückbildung und Heilung erwarten. Es existieren einige Einschränkungen, wie die beschränkte Erreichbarkeit von Tumorzellen, die Ausbildung von Resistenzen und auch die Beschränkung in Bezug auf wachsende Zellen. Es mag durchaus Fälle geben, die einen radikalen Tumorrückgang bzw. die vollständige Eliminierung sämtlicher Tumorzellen im Körper durch die Chemotherapie erreicht haben. Darauf bauen sollte man jedoch realistischerweise nicht.

Wenn ich jetzt, nach einer vollständigen Therapiesequenz mit einer Kombination aus zwei hochgradig toxischen Zytostatika noch einmal gefragt werden würde, ob ich das nochmal machen würde. Meine Antwort wäre ja. Natürlich gibt es komplementärmedizinische Anwendungen, möglicherweise auch einige wirksame Anwendungen aus der Alternativmedizin. Wie weit diese Anwendungen effektiv wirksam sind und den Tumor zuverlässig bekämpfen, ist meist nicht abschließend bekannt und erprobt. Die Wirksamkeit der Chemotherapie ist in umfangreichen klinischen Studien belegt und hat auch in meinem Fall den Tumor massiv niedergekämpft. Ich würde mich niemals alleine auf weniger erprobte und möglicherweise weniger wirksame Anwendungen verlassen. Jedenfalls solange, wie ich körperlich in der Lage bin, eine Chemotherapie gesundheitlich wegzustecken. Letztlich muss das aber jeder für sich selbst abwägen.

Ich habe Dir einige aus meiner Sicht wichtige Punkte zusammengestellt und diskutiert, die eine große Relevanz haben sollten für Deine Entscheidung für oder gegen die Chemotherapie. Es gibt beachtliche Vorteile aber auch einige gravierende Nachteile dieser Therapie.

Letztlich hängt es an Dir, Dich zu entscheiden. Bist Du unsicher, berate Dich am besten mit Deinem behandelnden Arzt zu dieser Thematik, vorzugsweise mit einem erfahrenen Onkologen. Letztlich hast Du bei derlei wichtigen Fragen auch immer Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung, die durch die Krankenversicherung getragen wird. Nutze das, wenn Du Dir nicht sicher bist. Hierfür rate ich zu einem onkologisch erfahrenen Arzt, der möglichst ganzheitlich auf den Patienten schaut und nicht nur und ausschließlich auf sein ureigenes Fachgebiet.

Gerne stehe ich auch für Fragen zu diesem Thema bereit. Die Kommentarfunktion ist dafür gut geeignet, da ich jeden seriösen Kommentar und ernstgemeinte Frage beantworte.

Quellen

ARGYRIOU, A. A., BRUNA, J., MARMIROLI, P. & CAVALETTI, G. (2012): Chemotherapy induced peripheral neurotoxicity (CIPN): an update. Critical Reviews in Oncology/Hematology Apr82(1): 51-77.

BADMANN, S. D. (2023): Molekulare Mechanismen der Therapieresistenz beim Oravialkarzinom.- Diss. Ludwig-Maximilians-Universität München.

BUKOWSKI, K., KCIUK, M. & KONTEK, R. (2020): Mechanisms of multidrug resistance in cancer chemotherapy.- Int. Jour. Mol. Sci. 21(9), 3233.

DEUTSCHE KREBSGESELLSCHAFT (Online): Langzeitüberleben nach Krebs: Wie lange ist ein Krebspatient ein Krebspatient?- https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/alltag-mit-krebs/langzeitueberleben-nach-krebs-wie-lange-ist-ein-k.html

KROENLEIN, H. M. (2017): Informationen zu Langzeitnebenwirkungen von Krebstherapien.- Vortrag am 10. Oktober 2017 im Rahmen der InfoReihe Krebs an der Charite des Benjamin Franklin Universitätsklinikum, Berlin.

LIPPERT, T., H. & VOLM, M. (2010): Resistenzprobleme bei medikamentösen Krebstherapien.- Dt. Apothekerzeitung DAZ 18/2010.

SWR2 Wissen (2023): Immuntherapie bei Krebs – Aussicht auf Heilung?.- Interview Prof. Martin Reck. Radiosendung im SWR2 Webradio vom 04.10.2023.

VASAN, N., BASELGA, J. & HYMAN, D. M. (2019): A view on drug resistance in cancer.- Nature 575, 299-309.

WANG, X., ZHANG, H. & CHEN, X. (2019): Drug resistance and combating drug resistance in cancer.- 2019;2(2):141-160. doi: 10.20517/cdr.2019.10. Epub 2019 Jun 19. PMID: 34322663; PMCID: PMC8315569.