Das große und kleine Blutbild und Krebs: Welche Blutwerte wirklich wichtig sind

Als Krebspatient habe ich erlebt, wie kritische Blutwerte massiv in den Keller gehen können.

Hier erfährst du, ob Blutwerte zur Krebserkennung taugen und was sie bedeuten – verständlich erklärt für Patienten und Angehörige

Was verrät das Blutbild über Krebs?

Viele Betroffene fragen sich: Kann man an den Blutwerten erkennen, ob man Krebs hat? Oder: Welche Blutwerte sind bei Krebs erhöht?

Die kurze Antwort lautet schlichtweg: Nein, in den meisten Fällen und bei den meisten Krebsarten taugt das üblicherweise ermittelte Blutbild nicht zum Erkennen von Krebs. Ein großes oder kleines Blutbild allein kann Krebs nicht sicher nachweisen. Dennoch spielt die regelmäßige Kontrolle der Blutwerte bei der Krebsdiagnose, bei Verlaufskontrollen und insbesondere während einer Chemotherapie eine entscheidende Rolle.

Abweichungen im Blutbild können viele Ursachen haben – von Infektionen über Mangelzustände bis hin zu entzündlichen oder bösartigen Erkrankungen. Das liegt daran, dass die Abweichungen von Normwerten häufig viele Ursachen haben können.

Beispielsweise können erniedrigte Werte an Leukozyten (weiße Blutkörperchen) im kleinen Blutbild auf Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen des Knochenmarkes, Vitamin B12-Mangel, Virusinfektionen und eventuell auf eine Krebserkrankung hinweisen. Die Aussagegenauigkeit ist damit sehr stark eingeschränkt und taugt nicht, um daraus konkret auf eine Krebserkrankung zu schließen. Dennoch gibt es Aspekte, die eine Untersuchung des Blutbildes sehr empfehlenswert machen. Warum erkläre ich im Anschluss.

Aus eigener Erfahrung während meiner Chemotherapie und auch nach meiner Tumoroperation weiß ich, wie stark sich entscheidende Blutwerte in den Keller verabschieden können. Bei mir waren v. a. die roten als auch die weißen Blutkörperchen weit unterhalb des Normbereichs. In Folge wurden körperliche Erschöpfung und herausragende Infektionempfindlichkeit ständige Begleiter.

Wichtige Hinweise

Richtigkeit & Vollständigkeit: Der Autor dieser Inhalte ist Geowissenschaftler mit einem großen medizinischen Interesse, jedoch kein ausgebildeter Arzt. Die Inhalte auf dem Anti-Krebs-Blog richten sich in vor allem an Menschen ohne medizinische Fachkenntnis. Das Thema Krebs ist in der Wissenschaft und Forschung ständigen Entwicklungen unterworfen, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Vor diesem Hintergrund erheben die Beiträge auf diesen Seiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Dosierung, Verabreichung, Nebenwirkungen: Dosierungs- und Verabreichungsempfehlungen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Leser*innen können darauf vertrauen, dass diese Angaben dem Wissensstand bei Fertigstellung der Seiten entsprechen. Dennoch ist jede*r Benutzer*in angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der empfohlenen Präparate und gegebenenfalls Konsultation von Fachleuten festzustellen, ob die gegebene Empfehlung für Dosierungen, Verabreichung oder Beachtung von Gegenanzeigen gegenüber den Angaben auf diesen Seiten abweicht. Besonders wichtig ist diese Prüfung bei selten verwendeten oder neu auf den Markt gebrachten Präparaten.

Jede Anwendung, Dosierung und Verabreichung erfolgen auf eigene Gefahr. Die weitergehende Aufklärung, insbesondere zur individuellen Diagnose und Therapie, bleibt dem ärztlichen Behandlungsgespräch vorbehalten.

Warennamen/Warenzeichen/Schutzmarken: Geschützte Warennamen (Warenzeichen) und Schutzmarken werden mit der Kennung ‚(R)‘ oder ‚®‘ kenntlich gemacht. Sollte ein derartiger Hinweis einmal fehlen, kann daraus nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen oder Warenzeichen handelt.

Das kleine und große Blutbild – was wird gemessen?

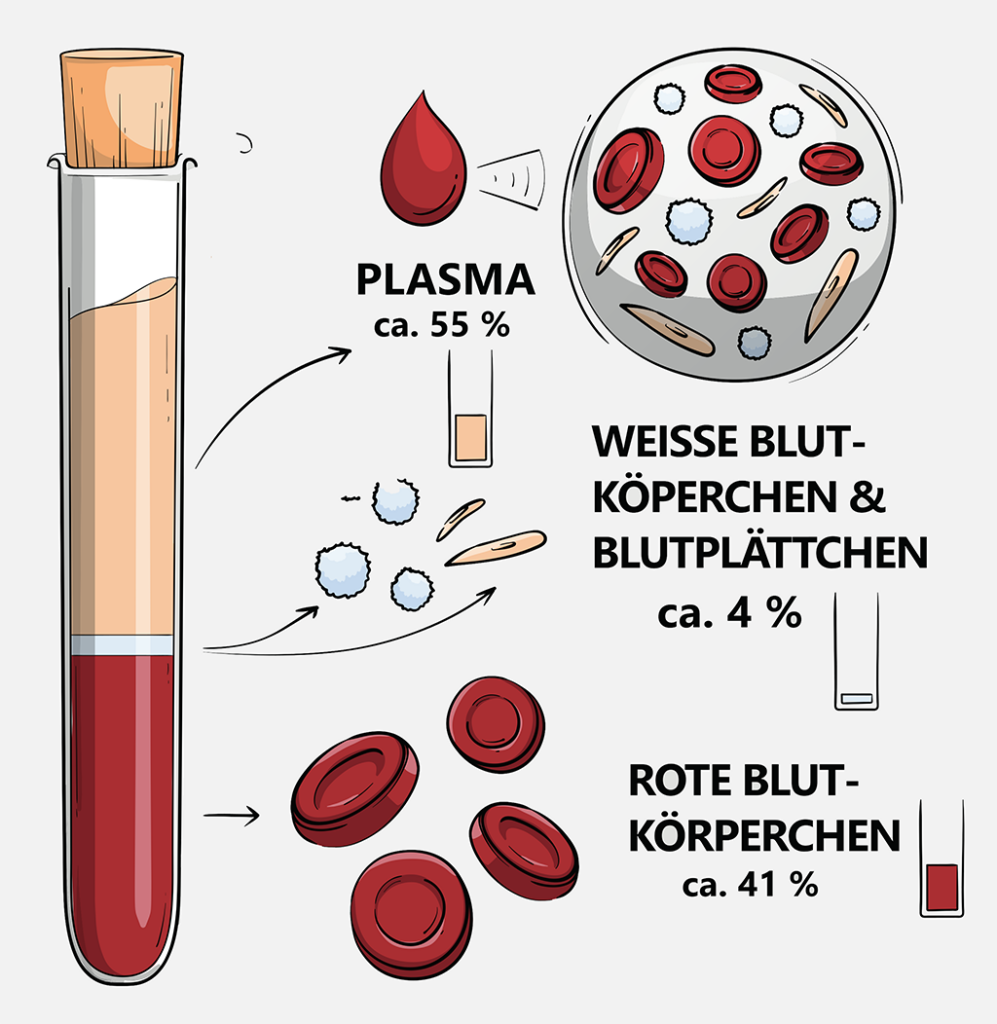

Vorab eine Infografik zum Aufbau unseres Blutes zum besseren Veständnis.

Das kleine Blutbild gibt einen Überblick über die wichtigsten Zellbestandteile des Blutes. Es umfasst die 10 wichtigsten Blutwerte, die Ärztinnen und Ärzte regelmäßig überprüfen. Leider ist keiner davon krebsspezifisch, da Auffälligkeiten sehr viele verschiedene Ursachen haben können. Nachfolgend sind die beim kleinen Blutbild gemessenen Werte sowie eine Bewertungshilfe aufgeführt:

- Rote Blutkörperchen (Erythrozyten, RBC)

Die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff im Blut. Zu niedrige Werte können ein Hinweis auf Blutarmut (Anämie) sein. Zu hohe Werte können auf Sauerstoffmangel, eine hormonelle Störung, Leukämie oder einen Nierentumor hinweisen.

Normwerte:

Männer: 4,5 – 5,9 Mio. Zellen/Mikroliter

Frauen: 4,1 – 5,1 Mio. Zellen/Mikroliter - Roter Blutfarbstoff (Hämoglobin, Hb)

Roter Blutfarbstoff bindet Sauerstoff. Zu hohe Werte sprechen beispielsweise für eine nicht ideale Sauerstoffversorgung im Blut, typisch für Raucher. Zu niedrige Werte können ein Hinweis auf eine Blutarmut (Anämie), eine Nierenerkrankung oder eine Magen-Darm-Erkrankung sein.

Normwerte:

Männer: 13,5 – 17,5 Gramm/Deziliter

Frauen: 12 – 16 Gramm/Deziliter - Anteile der Zellen im Blut (Hämatokrit, HcT)

Dies ist der Volumenanteil der Erythrozyten im Blut. Zu niedrige Werte deuten ebenfalls auf eine Anämie hin, während zu hohe Werte einen Hinweis auf einen Sauerstoffmangel im Blut geben, wie es häufig beispielsweise bei Rauchern der Fall ist.

Normwerte:

Männer: 40 – 52 Prozent

Frauen: 35 – 47 Prozent - Mittleres Erythrozyteneinzelvolumen (MCV)

Durchschnittliche Größe eines roten Blutkörperchen. Zu niedrige Werte lassen auf einen Eisen- oder Vitamin-B6-Mangel schließen. Zu hohe Werte können beispielsweise aufgrund eines Vitamin-B12- oder Folsäure-Mangels entstehen.

Normwerte: 80 – 96 Femtoliter (1.015 Liter) pro Zelle - Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH)

Hämoglobingehalt im einzelnen roten Blutkörperchen. Dieser Kennwert ist ähnlich zu bewerten wir der zuvor aufgeführte Kennwert MCV.

Normwerte: 33 – 36 Gramm/Deziliter roter Blutkörperchen - Blutplättchen (Thrombozyten)

Helfen bei der Blutgerinnung und stoppen Blutungen. Niedrige Werte können auf Schäden am Knochenmark, Milzüberfunktion, eine Autoimmunerkrankung oder Leukämie hinweisen. Sehr hohe Werte können ein Hinweis auf Tumore, Anämie, Entzündungen oder bestimmte Krebsarten sein.

Normwerte:

Männer: 140.000 – 400.000/Mikroliter

Frauen: 170.000 – 400.000/Mikroliter - Weiße Blutkörperchen (Leukozyten)

Bekämpfen Infektionen. Zu niedrige Werte können auf einen Vitamin-B12-Mangel, auf einen Immundefekt, auf Schäden am Knochenmark oder auf eine Virusinfektion hindeuten. Zu hohe Werte können auf Leukämie, eine Autoimmunerkrankung oder Infekte (akut bzw. chronisch), die durch Bakterien oder Pilze verursacht wurden, hinweisen.

Normwerte: 4.500 – 10.000/Mikroliter

Das große Blutbild und Krebs

Das große Blutbild erweitert die Untersuchungen des kleinen Blutbildes um die Differenzierung der Leukozyten-Typen – also die genaue Verteilung der weißen Blutkörperchen. Es zeigt, ob bestimmte Zellarten wie Neutrophile, Lymphozyten oder Monozyten (Erläutzerung nachfolgend) vermehrt oder vermindert sind. Diese Veränderungen können Aufschluss geben über Infektionen, Autoimmunreaktionen oder in manchen Fällen auch über Krebserkrankungen.

Viele glauben, das große Blutbild umfasse auch Leber-, Nieren- oder Entzündungswerte – das ist jedoch ein Irrtum. Diese Parameter werden in separaten Laboranalysen bestimmt. Beim großen Blutbild geht es ausschließlich um die weißen Blutkörperchen, also unsere Immunabwehr.

Die Untersuchungen zum großen Blutbild umfassen:

- Granulozyten

- Neutrophile Granulozyten (NEU, Neutro)

Neutrophile Granulozyten sind Fresszellen, die Erreger und Zelltrümmer aufnehmen. Zu niedrige Werte können auf eine Virusinfektion,Immundefekte, Knochenmarkschäden, Folsäure, Vitamin B12 Mangel oder Leukämien hinweisen. Zu hohe Werte können akute und chronische Infektionen durch Pilze und Bakterien, Entzündungen, Stress, Medikamenteeinnahmen, Vergiftungen, Crushing-Syndrom oder Leukämien anzeigen.

Normwerte: 3.000 – 5.500 pro Mikroliter

- Eosinophile Granulozyten (EOS, Eosino)

Dies sind ebenfalls Fresszellen. Sie inaktivieren zusätzlich Histamin und nehmen Antigen-Komplexe auf. Die Eosinophilen bekämpfen insbesondere Würmer und Parasiten. Zu niedrige Werte werden mit Knochenmarkschäden oder Stress oder Cortison oder das Cushing-Syndrom in Verbindung gebracht. Zu hohe Werte können Allergien, Parasiten, akute Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Lymphome oder Leukämien anzeigen.

Normwerte für Männer und Frauen: 50 – 250 / Mikroliter

- Basophile Granulozyten (BAS, Baso)

Sind u. a.an der allergischen Sofortreaktion beteiligt. Zu niedrige Werte können eine Hyperthyreose, allergische Hautreaktionen oder eine Infektion anzeigen. Zu hohe Werte werden in Verbindung gebracht mit chronisch-myeloischer Leukämie, Polyzythämie, Hypothyreose oder Allergien.

Normwerte: 15 – 50 pro Mikroliter Blut.

- Neutrophile Granulozyten (NEU, Neutro)

- Monozyten (MON, Mono)

Dies sind große Fresszellen, welche Erreger aufnehmen und mit ihren eigenen Enzymen auflösen. Weiter aktivieren sie Zellen zur Abwehr von Erregern. Niedrige Werte können auf Knochenmarkschäden oder Immunerkrankungen hinweisen. Hohe Werte werden in Verbindung gebracht mit chronischen Entzündungen, akuten Infektionen oder Leukämien.

Normwerte für Männer und Frauen: 285 – 500 pro Mikroliter Blut. - Lymphozyten (LYM, Lympho)

Lymphozyten können sich in B- oder T-Zellen entwickeln welche entweder Antikörper gegen Erreger bilden oder die Immunabwehr zur Bekämpfung entarteter Zellen stimulieren bzw. diese direkt bekämpfen. Es handelt sich hierbei um eine für die intakte Immunabwehr außerordentlich wichtige weiße Blutkörperchen. Zu niedrige Werte können auf Immundefekte, Cortison, Lupus eryrhematodes, Cushing Syndrom oder Knochenmarkschäden hinweisen. Zu hohe Werte werden in Verbindung gebracht mit Virusinfektionen, bakteriellen Infektionen (z. B. Keuchhusten), Hyperthyreose, Leukämien oder Lymphomen.

Normwerte für Männer und Frauen:

1.500 – 3.000 pro Mikroliter Blut

In welchen Fällen ist das kleine oder große Blutbild sinnvoll?

Das kleine und gegebenenfalls ergänzend große Blutbild sind insbesondere begleitend bei einer Chemotherapie sinnvoll. Die dort eingesetzten Medikamente (Zytostatika) zerstören neben Krebszellen mit einer hohen Zellteilungsrate auch andere, schnell wachsende Zellen im Körper. Dazu gehören auch teilungsfähige Stammzellen des Knochenmarks, welche für die Bildung von Blutzellen verantwortlich sind. Demzufolge wird im Rahmen einer Chemotherapie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bildung von Blutzellen vermindert. Wie stark die Veränderung ist, hängt von den eingesetzten Wirkstoffen ab und ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Typischerweise wird bei der Therapie eine verminderte Zahl von:

- roten Blutkörperchen, mit der Folge einer Blutarmut (Anämie),

- weißen Blutkörperchen, mit der Folge einer Leukozytopenie,

- Blutplättchen, mit der Folge einer Thrombozytopenie

verursacht.

Durch wiederholte Blutbilduntersuchungen wird verfolgt, wie weit die Werte in den Keller gehen und ob die Therapie unter Umständen pausiert oder die Dosis abgesenkt werden muss.

In meinem Fall haben sich im Laufe der Chemotherapie die Werte für die roten und weißen Blutkörperchen nach unten verabschiedet und den Normbereich verlassen. Die Folgen davon waren:

Mangel an roten Blutkörperchen (Blutarmut, Anämie):

In diesem Fall gibt es zu wenig eisenhaltiges Hämoglobin im Blutkreislauf. Sauerstoff kann nicht mehr ausreichend in das Körpergewebe transportiert werden. In Folge davon fühlt man sich kraftlos und erschöpft. Häufig geht dies einher mit Beschwerden wie Kurzatmigkeit, einem Schwächegefühl in Armen und Beinen bis hin zu Herzrasen.

Dass ich mich während der Chemotherapie kraftlos und erschöpft gefühlt habe, kann ich vollauf bestätigen. Wieviel davon auf das Konto mangelnder roter Blutkörperchen ging, kann ich nicht beurteilen. Ich gehe aber davon aus, dass der Anteil erheblich war.

Was kann man gegen Blutarmut tun?

Eisenhaltige Ernährung kann in Maßen helfen. Eisenpräparate bringen es dagegen eher nicht. Der Grund dafür ist einerseits die schlechtere Bioverfügbarkeit des Eisen in künstlichen Eisenpräparaten im Gegensatz zu natürlich in Obst und Gemüse enthaltenem Eisen. Andererseits wird der tatsächlich in den Blutkreislauf übergehende Eisenanteil unweigerlich bei dem Durchgang durch Magen und Darm massiv reduziert. So zumindest meine ausgesprochen kenntnisreiche ganzheitliche behandelnde Ärztin. Weitaus effektiver sind Eisen-Infusionen die den Magen-Darm-Durchgang umgehen und das Eisen direkt in den Blutkreislauf überführen. Das habe ich machen lassen als meine Eisenwerte im absoluten Keller waren. Damit konnte der Eisenmangel in kurzer Zeit behoben werden.

In sehr schweren Fällen wird der behandelnde Arzt eine Transfusion mit roten Blutkörperchen empfehlen. Was nun genau die beste Vorgehensweise bei Blutarmut ist, sollte mit dem behandelnden Ärzteteam abgesprochen werden.

Wer mehr zu begleitenden Maßnahmen im Rahmen von Blutarmut wissen möchte wird in meinem Artikel „Der Werkzeugkoffer für die Chemotherapie“ fündig.

Mangel an weißen Blutkörperchen (Leukozytopenie, Leukopenie):

Hierdurch wird das Abwehrsystem des Körpers geschwächt. Krankheitserreger können leichter eindringen und sich ausbreiten. Alarmstufe Rot ist deshalb bei den Anzeichen einer Infektion während einer Chemotherapie gegeben. Gerade wenn der Körper durch toxische Zytostatika ohnehin schon erheblich geschwächt ist, kommt eine sich schnell ausbreitende, wenig gehemmte Infektion zu einem fürchterlich schlechten Zeitpunkt und kann zu massiven gesundheitlichen Schäden führen.

Im Verlauf meiner Chemotherapie gingen die Werte für die weißen Blutkörperchen rapide in den Keller und erholten sich nur recht langsam nach Abschluss der Infusionen. Glücklicherweise habe Ich mir in dieser kritischen Zeit keine Infektion eingefangen, möglicherweise aufgrund der Anfang 2023 noch herrschenden Maskenpflicht. Es wird jedenfalls dringend empfohlen, sich im Falle einer Infektion bei laufender Therapie sofort beim behandelnden Onkologenteam zu melden. Bitte ernst nehmen. Krebs und darniederliegendes Immunsystem können eine tödliche Kombination sein.

Abweichende Blutwerte bei Krebs

Bei einer Krebserkrankung sind bestimmte Blutwerte häufig verändert. Das betrifft vor allem:

- Leukozyten: erhöht bei Entzündungen, Leukämie oder bestimmten Tumoren

- Erythrozyten und Hämoglobin: erniedrigt bei Blutverlust, Knochenmarkschädigung oder Chemotherapie

- Thrombozyten: können erhöht (Entzündung, Tumoraktivität) oder erniedrigt (Therapiefolge) sein

Manchmal sind die Blutwerte jedoch unauffällig, obwohl Krebs vorliegt. Das gilt insbesondere in frühen Stadien – etwa bei Darmkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Umgekehrt bedeuten auffällige Blutwerte nicht automatisch, dass eine Krebserkrankung besteht. Erst die Kombination aus Laborwerten, bildgebender Diagnostik und Gewebeuntersuchung erlaubt eine sichere Diagnose.

Leber-, Nierenwerte und Tumormarker bei Krebs

Insbesondere im Rahmen einer Chemotherapie werden die Niere und die Leber durch die meist toxischen Medikamente erheblich beansprucht. Deshalb ist es wichtig, neben dem Blutbild auch die Leberwerte und Nierenwerte zu überwachen – sowohl zur Beurteilung des Krankheitsverlaufs als auch zur Überwachung der Chemotherapie.

Leberwerte

| Leberwert | Bedeutung | Hinweis bei Erhöhung |

|---|---|---|

| GPT (ALT) | Enzym in Leberzellen | Zellschädigung durch Medikamente, Entzündung oder Metastasen |

| GOT (AST) | Enzym in Leber und Muskeln | Schädigung von Leber oder Muskulatur |

| Gamma-GT (GGT) | Enzym des Gallenstoffwechsels | Gallenstau, Alkoholbelastung, Lebermetastasen |

| Bilirubin | Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs | Störung des Galleflusses, Leberzellschaden |

Nierenwerte

- Kreatinin: misst die Filterleistung der Niere

- Harnstoff: zeigt an, wie gut Abbauprodukte ausgeschieden werden

Erhöhte Werte können auf eine eingeschränkte Nierenfunktion durch Medikamente oder Tumorerkrankungen hinweisen.

Tumormarker – was sie über Krebs verraten

Es existieren einige etablierte spezifische Tumormarker im Blut (ggf. auch Urin oder Gewebe), die bei einigen Krebsarten bereits seit Jahren oder auch Jahrzehnten mit einigem Erfolg zum Erkennen von Krebs oder dem Verfolgen der Krebsentwicklung im Einsatz sind. Diese Untersuchungen auf spezifische Tumormarker machen vor allem dann Sinn, wenn die Krebsart bekannt ist und der Verlauf der Krebsentwicklung verfolgt werden soll. Aber auch mit diesen sogenannten etablierten Tumormarkern, die im Blut, Urin oder Gewebe, je nach Marker, gemessen werden, ist in der Regel keine absolute Sicherheit für eine 100%-ige Krebserkennung gegeben. Das liegt daran, dass die Markerwerte von Patient zu Patient unterschiedlich sind und erhöhte Werte häufig auch gutartige Erkrankungen oder Entzündungen anzeigen.

Bitte beachte:

Tumormarker allein beweisen keinen Krebs.

Auf jeden Fall sollten Untersuchungen auf Tumormarker ausführlich mit dem behandelnden Arzt besprochen und eine Kostenübernahme durch die Krankenversicherung im Voraus geklärt werden. Ob überhaupt spezifische Tumormarker zur Verfügung stehen und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind, sollte ohnehin grundsätzlich einmal mit dem Arzt besprochen werden. Meine Devise: Fragen kostet nichts, außer die Zeit des Artes und Deine natürlich. Den geringen Aufwand sollte es bei dieser ernsten Fragestellung aber auf jeden Fall wert sein.

Nachfolgend einige Beispiele für Tumormarker mit den jeweils gängigen Abkürzungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

| Krebsart | Tumormarker / Abkürzung |

|---|---|

| Darmkrebs | CEA (Carcinoembryonales Antigen), ggf. auch CA 19-9 |

| Brustkrebs | CA 15-3, HER2, Ki-67 |

| Prostatakrebs | PSA (Prostata-spezifisches Antigen) |

| Eierstockkrebs | CA 125 |

| Leber- oder Hodenkrebs | AFP (Alpha-Fetoprotein), hCG |

| Bauchspeicheldrüsenkrebs | CA 19-9 |

| Malignes Melanom | S100B |

| Lungenkrebs | CEA, CYFRA 21-1 |

Nutze die obige Aufzählung am besten als Ausgangspunkt für eine erweiterte eigene Recherche.

Für meinen spezifischen Krebs der Blase gibt es keine tauglichen Tumormarker. Sofern es für Deine Erkrankung jedoch Marker gibt, würde ich sie definitiv nutzen. Nichts ist schlimmer bei dieser verdammten Krankheit als die Ungewissheit über den Verlauf.

Allerdings solltest Du Dich dann auch nicht verrückt machen, wenn Tumormarker einmal in die falsche Richtung gehen. Dafür kann schon eine kräftige Erkältung sorgen, da die meisten Tumormarker auch auf andere Einflüsse empfindlich reagieren. Es kommt auf den Trend insgesamt an. Eine intensive Abstimmung mit Deinem Arzt ist dabei unerlässlich.